片山が提案した「共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書」は、9/28の本会議で全会一致で可決されました。

賛成13:市民カエル(片山)1、みらい3、共産党3、こがおも2、情報公開1、ネット1、緑1、元気1

退席9:自民5、公明3、市民会議1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

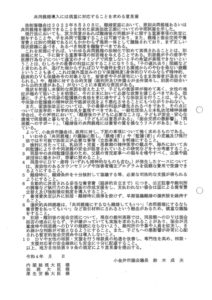

共同親権導入には慎重に対応することを求める意見書

法制審議会は2022年8月30日に、離婚家庭において、原則共同親権あるいは共同親権を選択できることを含めた家族法改正案についての中間試案を示した。

現行法においても、双方同意があれば離婚後の両親が子に関する重要事項の決定に関与することや、子を共同で監護することは可能であり、また、親権と面会交流や養育費とは別の問題であるにもかかわらず混然一体として議論されており、まず正しい現状認識に基づき、あるべき制度を議論すべきである。

これを前提にすれば、いわゆる共同親権の法制化で初めて実現されることとは、別居親に対し、子に関する重要事項の拒否権を与えることである。別居親が子の進学や医療行為などについて適宜のタイミングで同意しないと子の希望が実現できないということは、むしろ子の最善の利益に反することになりうる。「子の連れ去り」問題などと言われるが、逃げた側からすればDVや虐待を受ける環境からのやむを得ない避難ということも多く、これは諸外国並みのDV保護制度(身体的DVのみならず精神的、経済的DVも保護命令の対象となり、被害者や子が居宅にいるまま加害者が退去させられる。)や、離婚に対する公的支援(裁判所及び弁護士が全件関与し、別居の話合いから公的支援がある。)がないことに本質的な原因がある。

現状を把握し本質的な原因を捉えた上で、子どもの貧困率が極めて高く、女性の地位が極めて低いことを前提に、今の日本において必要な政策を講じるべきである。拙速に、子どもや同居の監護親の負担を更に増やすような法改正を行うことは、子どもや同居の監護親の精神状況や経済状況をより悪化させることにもつながりかねない。

また、家族法改正については、子の最善の利益が優先されるべきであり、その点については医学的・科学的知見を重視すべきである。一般社団法人日本乳幼児精神保健学会は、その声明において、「離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること」、「子どもには意思がある」、「面会交流の悪影響」、「同居親へのサポート」、「離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある」等としている。

よって、小金井市議会は、政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。

1 いわゆる「共同親権」の議論に際し、「親権(者)」や「監護(者)」の定義及び現行法では不可能で法改正が必要な事情(立法事実)を明確にすること。

2 検討に当たっては、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点や、海外において共同監護により子や同居親の安全が阻害されているとの研究などを十分考慮すること。

3 同居中の共同監護促進のため、父親の育児家事への関与を増やすべく、企業や経済団体に働きかけ、啓蒙に努めること。

4 同居中にDV・虐待(いずれも精神的なものも含む。)が発生したケースについては、実効性のあるカウンセリングや加害者矯正プログラムを低額な費用で受講できるようにすること。

5 離婚時に、離婚条件を十分検討して協議する等、必要な司法的な支援が得られるようにすること。

6 自動的に決定される妥当な養育費(経済的自立まで)につき、公正証書や裁判所の調書など執行力のある書面の作成支援をし、支払われない場合は国による養育費立替え及び強制徴収制度を導入すること。

7 養育費決定以外に別居・離婚時に規律を設けず、早期協議離婚の選択肢を維持すること。

8 選択的共同親権は、「共同親権にするなら離婚してもいい」「共同親権にするなら養育費を払ってもいい」など取引材料にされるという懸念があるため、慎重な議論をすること。

9 別居・離別後の面会交流について、現在の裁判実務では、同居親へのDVは面会拒否の理由にならず、子が嫌がっていても実施を求められることがあり、面会が児童虐待や同居親へのDVの継続にならないよう、裁判所の予算や人員を拡充し、きめ細かな判断が可能となるようにすること。また、子どもへの悪影響が非常に心配される暫定的面会交流命令は導入しないこと。

10 DVや女性の相談・支援を行う相談員の処遇を改善し、専門性を高め、相談・支援対応者の安全確保にも安全に十分に配慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年 月 日

小金井市議会議長 鈴 木 成 夫

内閣総理大臣 様

法務大臣 様

厚生労働大臣 様