「09.教育について考える」カテゴリーアーカイブ

片山かおるの一般質問(残時間45分)は3/1(金)13:00から

日曜議会に引き続き、残時間の一般質問の通告書です。

3/1(金)13;00から13:45の予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

- 公立保育園の廃園を撤回し、子どもの権利を保障した保育行政を。今こそ子どもの権利委員会と子どもの権利条例推進計画が必要。

日曜議会に引き続き、公立保育園廃園問題と、保育行政について問う。また、2/10.11に開催された「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムや、市民団体「いかそう!子どもの権利条例の会」がまとめた記録集を受けて、「小金井市子どもの権利に関する条例」を、いかに実効性のあるものにしていくのか。

1)公立保育園段階的縮小が行われている中で、子どもの権利侵害が心配されている。子どもオンブズパーソンは独自に調査を行い、適切な措置や是正を勧告すべきではないか。また、判決を受けての対応を確認する。

2)次期のびゆくこどもプランの中で、公立保育園の役割を位置付け、認証保育所など昔から小金井の保育を支える保育所と共に、保育行政を立て直すべきである。市内を公立保育園5園を中心に5つの地域とし、民間保育園の配置、相互の交流、フォロー体制、学校との連携などを組み立て、公立保育園の定員を徐々に減らし、60人規模の園としながら、子育て支援施設や高齢者福祉施設などと複合化して、地域の子育て支援拠点機能を持つ建て替えを計画しないか。

3)子どもの権利条例と子どもオンブズパーソン条例を一体化し、より実効性のある総合条例に変えていく必要があるのではないか。子どもの権利委員会と権利条例推進計画策定について問う。

- オーガニック給食導入で、小金井の農業をより活性化しないか。

1)現在の学校給食の指針の実施状況と武蔵野市などを参考に指針の充実見直しの検討は。全国的なオーガニック給食導入の状況をどのように把握しているか。無償化の検討は。保育園での給食の状況は。

2)学校給食地場産物・有機農産物使用促進事業を活用し、学校へのオーガニック給食の導入を検討しないか。

3)農水省みどりの食料システム戦略に対する対応は。オーガニックビレッジ宣言の検討を。

5/31から第2回定例会が始まります。片山かおるの一般質問は6/8(木)13:00予定

5/31から第2回定例会(6月議会)が始まります。6月はいつも議案が少ない議会なので、順当に終わればいいのですが、なんとなく不穏な気配もあります。

保育園問題がまだまだ解決していません。公立保育園の廃園問題、なないろ保育園の保育士が休業している問題、コスモズの補助金不正受給問題など。。

6月議会の中で保育園補助金不正受給解明のための百条調査が立ち上がるかもしれません。

公立保育園廃園専決処分に関する監査請求第2回は行われる予定。

片山かおるの一般質問は以下になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.外国籍住民、難民への支援はどうなっている

人権侵害の入管法改悪法案への市民の反対の声が広がっている。外国籍住民や難民に対し自治体でできる支援を検討すべきである。

1)難民支援の取り組み、難民留学生の支援、難民相談の窓口は。

2)川口市長のように、自治体から難民支援の具体的要請をしないか。

3)国際交流協会設立の検討は。

2.発達障がいと薬の関係をどう考えるか

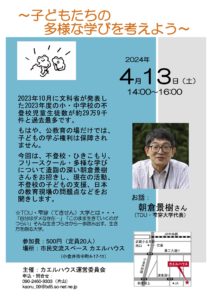

『「発達障害」は学校から生まれる』と題した東洋経済の記事が大きな反響を呼んだ。6/3に行われる東大インクルーシブ教育研究会主催の『「発達障害」という診断の背後にあるものー子どもの発達障害はなぜ増えるのか』オンライン研修会には3000人近い申し込みで、多くの教員や保護者の関心が寄せられている。

1)発達障害バブルとは。治療の勧め、薬の投与による子どもへの影響をどう把握しているか。

2)子どもの人権擁護の観点からの検討は。

3.障がいのある子どもの保育の保障は

障がい児の保育の受け入れ状況と、加配された保育の実態はどのような状況か。

1)公立園の障がい児保育の状況について

2)民間園の障がい児保育の状況について

4.誰のための「教育メタバース」なのか

不登校児童対象の「教育メタバース」の文科省事業に応募した民間企業に、今年度も小金井市が協力すると聞いた。文科省はギガスクール構想の一環と考えているが、小金井市では不登校対策事業としている。

1)不登校児童への支援について、どのような検討を重ねてきたのか。

2)昨年度の実証事業について市や学校での検証は。

3)保護者や市民への説明は。

4)民間企業への利益供与につながっていないか。

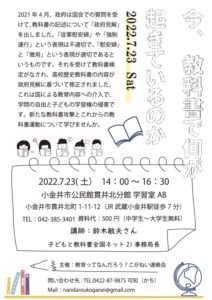

7/23『今、教科書で何が起きているのか』学習会のお知らせ

小金井市貫井北町1-11-12(JR 武蔵小金井駅徒歩7 分)

TEL:042-385-3401

子どもと教科書全国ネット21 事務局長

子どもと教科書全国ネット21 事務局長

Mail:nandaroukoganei@gmail.com

小金井市もようやく学校連携観戦中止を決定しました

7/6、小金井市はようやく子どものオリンピック観戦動員の中止を決定しました。

6/25に小金井市議会で意見書を採択してから、10日以上経っての決定です。ずいぶん時間がかかったものです。

この間に、三多摩地域の他自治体は続々と中止を決定しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の学校連携観戦の中止について

更新日:2021年7月6日

小金井市教育委員会及び小金井市立小・中学校では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、平成28年度からオリンピック・パラリンピック教育を推進してまいりました。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の「学校連携観戦」への参加に向けて、様々な準備を進めてまいりました。

しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症は収束が見えない状況が続き、さらなる感染予防対策の徹底が求められております。また、「学校連携観戦」へ参加するにあたっては、感染症対策だけでなく熱中症対策との両立が困難であると想定されます。

これらのこと等を踏まえ、小金井市教育委員会と小金井市立小・中学校で協議を重ね、児童・生徒及び引率する教職員の安全・安心を第一に考え、小金井市立小・中学校は「学校連携観戦」には参加しないことといたしました。

https://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/gakkou-kyouiku/syou-chuugakkou/oripara.html